西藏的感动——阿里雪山神秘之旅

作者: 熊育群

第九章 拉萨的世俗生活

日光城 一个没有孤独的城市

在拉萨的日子是有意味的。这个日光城不仅阳光灿烂,其鲜美如同牛奶,空中更弥

漫着一种散淡出俗的悠闲。这种气氛感染了每一个抵达高原的人。不管你是行色匆匆的

过客,脑后可能有着繁忙的商务,或总也干不尽的工作和酬酢;不管你是莘莘学子,囊

中羞涩,学业繁重到想出来喘息;更有那些攒了大把时间,怀着对世界的好奇和期待,

要出来潇洒一番的背囊客;或者是一个身无分文的乞丐,或者是一位虔诚的朝圣者,或

者是跨洋过海的蓝眼睛白皮肤的鬼佬,甚至是情场、商场、官场失意的颓丧者,企求解

脱,它都给予你所期冀的,并加以抚慰,绝不让人失望。

这一切无不与四处林立的寺庙和那缕缕飘浮着的桑烟有关,也许,它正在过滤着你

的千头万绪,使你变得单纯起来。它的悠闲的情调正在使你急切的步履变得平缓一些,

随意一些。这一切都在一种不经意中完成着、改换着。你只觉得时间突然变得充裕了、

漫长了,一大仿佛有许多事要做也不会担心时间的压迫。你可以无所事事抬头痴望一下

山那边的一朵白云,它正凝固在那里,凝成一种奇特的形象;或者,它正在慢慢踱向太

阳,如泳者一样泅过深蓝的天空。你也可以坐在一家旅馆的长条靠背椅上,与同是游客

的某个陌生人交谈。那地方一般都收费低廉,但却十分舒适、温馨。一个大院里,大家

仿佛与你熟悉了多年,不需要你的介绍,甚至不需要知道你的姓名,就能随意交谈,坦

诚相见,彼此友好而充满了善意。你完全可以与他们中的随便哪一个出街或结伴游玩,

你发现,这个千里万里之遥的高原,没有孤独。

所有的人,都是在住进这个日光城一两天内改变的。

也许正因为这样,拉萨有着世界上最多的求助者(我不愿把他们称做乞丐)。有个

别内地来的人,他会找你赞助学佛,当然是极其友好。不强人所难的。他会是朋友式的,

他也可以以他所有的一切来帮你。

街头上的人,随时可能向你伸出拇指,嘴里不停地说着“格叽、格叽”,那是要你

布施。他也许真的是一个乞丐,以乞讨为生;他也许是一时来了兴趣,或者无事可做就

伸出了拇指;有的挎着一把长长的两弦琴,就在你面前唱上一段什么“一个妈妈的儿

女”,或者是“流浪的人儿走遍天涯”。在西藏,这不是一件丑事,见不得人,人人都

可能随时伸出拇指成为乞求者,人人也可以施以援手成为施舍者,只要他们有需要。正

如你如果对他们有所求时,无论什么,他们都会与你分享,很公平的一人一半。如果这

东西是吃的,而他也就只有这一餐,他也会慷慨地给予你,哪怕他自己明天饿肚皮。当

然,这指的是淳朴的牧民,你绝不要误会,那些开餐馆的,那些卖食品的会免费提供给

你午餐或食物。

世界因此而变得有点走样了,好像都是你的,也都是他的,彼此是没必要分得那么

清的。你还能斤斤计较自己的得失吗?你还能老想着自己的不快吗?何况,远远近近的

佛,把自己的佛理撒播到每一个角落,每一个人的头上,期待着你的无私和善心。

快活的旅店快乐的日子

在拉萨,我们一边等着雪顿节的来临,一边享受着阳光。白天常常坐在吉日旅馆中

央那间屋子的楼顶上,聊天、打牌、痴想,那份宁静温馨不无诗意的氛围让人着迷。大

家兴奋地交流彼此的感受,耳闻目睹的风情,对陌生事物的看法。有时是两个人的交谈,

慢慢地加人的人数越来越多,最后变成了一次小聚会,彼此激烈地辩论起未。譬如与台

湾人谈李登辉,谈两岸统一;譬如对西藏的自然山水、内地的名山大川,怎样去评价和

比较,譬如对旅游是不是另一种污染,参团好不好,旅游是走路、坐车还是乘飞机,哪

个方式更合适等等。

光B、光C总是不无骄傲地大谈阿里,毕竟去那里的人少而又少。他们把别人的胃口

吊得高高的,弄得人家把我们当成了英雄。我个人最喜欢与人自然相处,一旦被人注意,

便觉得不自在起来,总感到自己像在表演,做什么都难有真实的感觉。有两晚,我从外

面回来,在那条长长的走廊上,就被一帮人揪住,他们中有台湾的,也有广州、北京和

上海的;光B喝了不少酒,夹在他们当中,正兴奋得满脸通红。他们要我来回答一个问

题,接着就要我唱一支歌。结果,一首《青藏高原》我一开头,大家就憋不住一齐唱了

起来,独唱变成了大合唱。

旅店服务员也瞅准雪顿节的晚上,搬了音箱和话筒出来,又翻出二胡、笛子和扬琴,

在露天屋台上,又是唱又是跳,兴奋异常。他们个个能歌善舞,让人眼界大开,刮目相

看。迷人的夜色里,坐在凉风中的露台上,真有点不知今夕何夕的感觉。

有人买来西瓜、啤酒,不分彼此吃喝起来。那些“鬼佬”也一个个激动得坐不住,

一个劲地谋杀菲林。

白天,在洒满阳光的长廊上,只要你留意,就会发现一般旅馆中不常见的事情。那

几天,一个日本游客总是一个人或是坐在长椅上,或是坐在楼顶的凉棚下,打开一个厚

厚的本子,又是画又是写,身边不时摊开一本书或一张地图,他留着长长的胡须,像个

行者,又似一个智者,一个人一坐就是一天。

又有一个北京人,捧着一本《十月》杂志,入迷地看起了里面的长篇纪实小说。

院子里有一辆既非客车,又非货车的大篷车,那上面是一个大房间,起居设施一应

俱全。几个“鬼佬”天天又掏又修,当起了悠闲的修车工,准点上班下班。

一个台湾中年妇女,我们去阿里时与她相识;我们回来了,她仍住在这里。这地方

好像就是她的家。

大喇嘛和“天涯孤女”

梦雨和她的女儿丁丁在大昭寺出现了;林雪奇迹般在布达拉宫门口与我们相遇;田

斌、周小兵还未走,我们又在拉萨的旅馆相聚;在街头,扎西、索多喝着啤酒,无意中

看到我们,拉我们一起加入了喝啤酒的队伍。醉眼朦胧里,拉萨充满了亲切的味道。

几天时间,我们的朋友像滚雪球一样,一天比一大壮大。

这其中,有两个人值得一说,一个是大昭寺的大喇嘛尼玛次仁,他是大昭寺管理委

员会的副主任,拉萨市佛教协会副会长,是他使我了解了作为平常人的喇嘛,他们是怎

样生活的;另一个就是珠峰脚下遇见的姑娘林雪,她出现伊始不无神秘,消失之后更是

谜团重重,她实在是另类生存,流浪也罢,行骗也罢,浪漫也罢,她是行云野鹤般地自

由自在地活着的,真真假假,忽实忽虚,她有自己的一套逻辑与伦理。

先说说大喇嘛尼玛次仁。那大我和梦雨在大昭寺他家里会合,西藏电视台的张焰在

那里陪梦雨采访他。我在那里结识了张焰,我们三个与尼玛次仁聊起了佛教。

尼玛次仁十多岁就进了著名的大昭寺。人一生从事的职业,大多与他小时候所受到

的影响不无关系。尼玛次仁从小就生活在宗教气息浓郁的乡村,村里老百姓对喇嘛的敬

仰给他留下了深刻的印象。他认为喇嘛知识渊博,无所不知,他从内心敬佩他们,并幻

想做一个受人尊重的喇嘛。

他到大昭寺却是来打杂的,有时也读一点书。几年后,大昭寺清退闲杂人员时,他

有幸留了下来。他从此刻苦学习,终于当上了喇嘛。

大昭寺的喇嘛与其他寺庙一样都是有编制的,人数极少,他们拿国家工资。这是一

份国家承认的正式工作。

我们谈到西藏佛教的兴盛,尼玛次仁却对佛教现状表示出了忧虑,他表明的情况是,

表面的兴旺,内在的委顿。如今的喇嘛不钻研佛学,不读经书,那些寺庙里摆得满满的

经书只是做做样子,没人去翻动它。喇嘛相当于寺庙的工作人员,主要是维持秩序和管

理寺庙。国外一些佛学家来交流,他们很谦虚地请教一些问题,结果,喇嘛回答不了,

还得请他们解释。尼玛次仁说,有的并非是不想学,由于日常工作太繁杂,没有多少时

间来读经。

宗教信仰自由以后,人们都来信佛,寺庙天天人山人海。但由于没有人未开导他们,

教给他们佛教知识,老百姓信佛也很盲目。

尼玛次仁一边给我们倒酥油茶,一边跟我们聊。在大昭寺,他有一个单独的房间,

小小的房子里有两面墙壁都摆满了书架,书架上摆的大都是有关佛教的书。上面还摆了

他与吴邦国、孔繁森等人的留影。尼玛次仁还是一位摄影发烧友。他拿出几本影集给我

们看,上面有他拍的寺庙和世俗生活的画面。谈起自己的父母和弟弟、人的前程和独身

生活的感受,他完全是一个正常人的感情。是面前的他,使一个满脸肃然、遥遥站在佛

国那边的僧人变成了一个亲切的真实的人。因为他,佛不再是那么遥远了,它就在我们

的生活中,在凡俗世界里出现了。

再说说林雪。那天上午,光C、光B参观完布达拉宫从前门出来时,在一家工艺品商

店与坐在那里的她又一次巧遇。她就住在后面的布达拉宫宾馆。这时的林雪,一袭闪光

的长花裙,披散下来有如黑色瀑布的长发,雪一样洁白的肌肤,她不再是一个“牛仔”

的形象,而是一个无比动人的妩媚少女。

光C的兴奋是能够想象的。他甚至忘了跟我们联络。那天我们几个从后门出来,一

直等到大门关了,仍不见他俩的踪影。直到我和光A从后山绕到了前门,才发现光C坐在

那里与林雪聊个没完没了,就像分别多年的老朋友。

再次见面,林雪责怪我们不讲信用,害得她那晚到处寻找我们。于是,我们又各自

留下拉萨的住址和电话,约好再一起去玩。

第二天,田斌、周小兵和光A要走,他们一个接一个与我们分手告别,又一个接一

个从广州、番禹和深圳打来报平安的电话。现代化的交通工具,一天之间,就使得他们

从这座神秘的高原城市消失,又在另一座现代化的大都市出现,好似走的时空隧道,其

间巨大的反差,一定让人难以适应,我从云南飞回广州,就有这种强烈而陌生的体验。

回到自己的家也像一个客人,时常有梦里不知身何处的感受,睡着睡着就会惊醒,睁开

迷惘的双眼,怔怔地望着天花板,半天才回过神来——这个豪华的空间不是别处,正是

自己曾苦苦盼望过的家。每当夜深人静,听着香港电视台播放的流行歌曲,想起藏族歌

星亚东和德乾旺姆唱的《唐古拉风》,我立刻明白了无病呻吟是什么,装模作样又是什

么。我们一直生活在流行的快餐文化之中,生活原来是那么苍白空泛。相反,高原人生

活得真诚、朴素,他们懂得什么才是永恒的,值得歌颂的;懂得什么样的生活才不会让

人空虚,使人活得坚实。高原的魅力不仅仅只是身处其间所面对的,更使人受益无穷的

是在日后漫长的回味里,它所放射出的强大的精神冲击力。

光A走的那个凌晨,我忍不住追了出去,恨不能与他一起回去。世上没有不散的筵

席,曲终人去的凄惶所弥漫出的人生况味,让人默然。那片昏黄的灯光,那声厚重的关

门声,那消失在黑暗街道上的引擎,至今仍打动我的离愁别绪。

接下来的日子,我们把一张出让物品的清单贴在了留言板上,一大堆罐头,高压锅、

棉被、帐篷等都要处理掉。

林雪如约出现,给我们落寞的氛围添上了一丝喜气。

我们与她一起逛街,去罗布林卡游玩。她给我们讲自己的故事,谈自己如何上高原,

如何信了佛;谈自己以后的打算,发表人生的感想。

她是河南洛阳人,大学毕业后独自跑到了广州,在一家建筑工程公司干起了文秘工

作。在打工的生涯里,沉沉浮浮。她找来佛教的书看,并开始信佛。于是,她只身来到

了高原。

一天晚上,我们在一家四川人开的小餐馆吃饭。林雪跟我们谈起一件事,福建一个

地方,联合国一组织资助办了一所孤儿学校,她想去那里工作。这所学校要求工作人员

一律为女性,且不准结婚。每人要带十多个小孩,既当老师,又当妈妈,要把全部的爱

都献给这些无依尤靠的孤儿。学校不让结婚是不想让孩子第二次失去母爱。林雪与学校

已经联系。去了,但他们信不过她,要作严格考察。她说出自己这一志愿时,态度十分

坚定。她并非征求我们的意见,只是把自己的志向告诉我们而已,我们一方面为她感到

可惜,一方面又为她的善心所感动。大家都劝她慎重,不要因一时的情绪冲动而做出不

智的选择。她说,这已是第二次了,第一次在她老家开办一所同样的学校时,她的愿望

落空了。

这一晚,我们喝了六瓶沱牌曲酒,都有点飘飘然了。林雪频频举杯,她的脸颊早已

上起两片红霞,生动无比;晶莹的双眸,含着脉脉情谊。我们萍水相逢,只留一段真性

情。

时间已经很晚了,光C主动送她回去。

这一晚,还有两件事情发生。给我们送菜的小姐竟是一位马来西亚人。她刚刚从广

州暨南大学新闻系毕业。她的钱快花光了,还有一些地方没有去,她致电家里要求寄钱;

父亲不依,要她速速回去。于是,她边打工,边与父亲耗起来了。她叫陈向慧。

光C送走林雪,在返回的路上迎面遇见一个日本朋友。两年前,他们曾一起从云南

的西双版纳玩到丽江的泸沽湖,拉萨巧遇,让他们感到了人生的某些神秘莫测的东西,

为此他们大喊大叫,相互拥抱,兴奋不已。

雪顿节很快就到了,林雪却失约,神秘地消失了。一个多月后,我们回到广州,光

C按她留的BB机号码打她的传呼,一位小姐回电,她也叫林雪,她没去过西藏,也不认

识光C。

又过了一些日子,在惠州,光C遇见一帮刚从拉萨回来的摄影发烧友,他无意中聊

到了林雪,没想到他们也见过她。那是在那曲,她与那家工艺品店的老板在一起,她称

他是自己的老公,称自己是湖南人。他们还给了她三筒胶卷。

最后一次,光C和我仍不死心,又一次传呼,总台小姐告诉我们这个号码已经取消

了。光C拿着他拍的照片陷入了迷糊:这个真真切切的人就这样不明不白消失了,她究

竟是谁?一切是真还是假?她为什么要骗人?难道这是一个梦,光C写了一封信:“小

林:明知道这个地址是假的,这封信和这批照片你不一定能够看到,但我还是要寄。我

宁愿相信过去的一切都是真的,也不愿相信你在骗我们。让我有一个永远的等待,希望

有一天能够等到你的出现。”

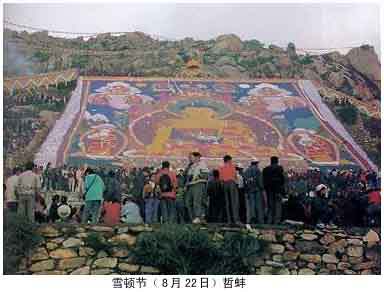

哲蚌寺的大佛高高挂在山坡上

日子就这样悄悄而过,雪顿节在不知不觉间来临了。

这一天,我们与广州来的一批大学生早早起床了。天还是黑乎乎的,街上却已经十

分热闹了,车灯大开,拖拉机、中巴、的士都在来回奔跑,喇叭声此起彼伏,我们很容

易就在门口拦住了一辆中巴车。

路上,人们纷纷往同一个方向赶。全城除了夜色仍不合时宜地滞留在城市的上空外,

几乎一切都提前苏醒了,都在行动着。脚步声、呼叫声,发动机声,交织成一片。若你

不是事先知道这是去看晒大佛,你准会张皇地起床,张皇地跑到街上,问人到底发生了

什么事情,为什么往外跑。这绝不会仅仅是我的想象,这样的情形说不定真的发生过。

并不是所有到达拉萨的人都知道这一天是雪顿节,知道的就知道了,这是不言而喻的事

情,并不需要相互转告。不知道的就不知道,不知道他才会发问。

夜色里,我很快就失去了方向感,分不清东南西北,不知车子往哪个方向开。只知

道了一件事情:车子开到了郊外。

车在郊外的马路上走了一段路,我看到了一大片车停在一个低陷下去的地坪上。司

机把车也开到那里,一踩刹车,就嚷:“到了,到了,在这里下车。”

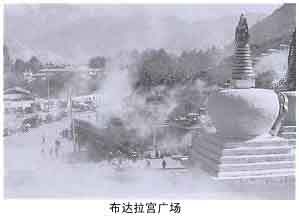

我迟疑了一小会,就随着一股散发着羊膻味的人流往前走。这群人既不笑也不大声

喧哗,只知道低着头往前赶路,路边有卖桑叶、哈达的。有人买了就在路边点起了桑烟,

撒起了糌粑,伏身就拜。缭绕的桑烟呛得让人窒息。

脚下的路渐渐陡了,走起来有点气喘吁吁。抬头一望,右边山后出现了一线白光,

那是东方无疑了。太阳被人们提前闹醒了。

慢慢地,身后河谷里的夜色像一层笼着的雾一样,浮起了朦胧的金属一般的光亮。

西边山顶一团神秘的光放射出五彩缤纷的色彩,人们驻足惊叹。那团光自北而南,由拧

檬黄、橙、曙红,逐渐变出丰富艳丽的颜色。没多久,它就像一朵花一样在那座山坡上

凋谢。

哲蚌寺一座座随山势而建的寺庙群,在前面的一条大峡谷里呈现出朦胧的轮廓。翻

深沟,爬石坡,穿密林,天已经放亮,空中露出了乳白和淡蓝相交织的一团晨光。

随着人流裹进大门,买了门票再左行,迎面一座山坡上,巨大的色彩斑斓的释加牟

尼佛像早已展开在那里了。

人们纷纷涌上前去。只见哈达纷飞,前边的人用手去抚摸佛像,用头去拱佛座,丢

下钱币,双掌合拢,眼睛微闭,喃喃自语。挤不到前面的,就在别人的屁股后面五体投

地,磕起长头。人群中央杂的中外游客,他们也受到这虔诚的礼佛气氛感染,纷纷合掌

祈祷。人们有着同样肃然的表情,面部都闪耀着神性的容光。无人高声喧哗,众人只是

默默地凝望。

这生动新奇犹如中世纪一样的巨大的宗教活动场景,如同西欧古典主义时期宗教题

材油画的再现,我联想到了伦勃朗、丢勒和鲁本斯。我以他们的视角和构图摄下了这一

难忘的场面。

法号声声,经幡猎猎。唱经的喇嘛,身披红色袈裟,跌坐成一片,诵经声如海如涛,

响彻山谷。四处飘起的桑烟把中世纪的古老寺庙浮得如蜃楼幻景。

山下,人们诵着经,潮水一样继续向这边漫过来。这是一个民族的大聚会。漫山遍

野的人群,有的就地生火煮茶,有的一张塑料布往地上一摊,全家人围坐于一起,把从

城里带来的食物倒出来,津津有味地吃着。更多的人往佛像前聚拢过来。

我从人缝里挤到大佛前,这个佛像差不多有半个足球场大,站在下面,只能看到佛

像的局部。抬头,山顶上晒佛的喇嘛小得不见鼻子眼睛。佛像就是他们从藏佛楼抬出来

的,前面是开路的法号,后面是抬佛像的长龙。待爬到固定在山坡上的巨大铁架上时,

喇嘛们一齐呐喊,巨佛的长卷迅疾沿着铁架从上滚下来,白花花的一片。接着,几根绳

子从上面放下来拴住那层覆盖在佛像上的白布,徐徐向上拉。于是,佛像慢慢呈现,先

是莲花座,然后到胸、脖、脸,最后,五彩斑斓的一片佛光呈现于天地之间,颇像后现

代的大地艺术。

这一切完成得如此之早,我们摸黑起床都无缘得见。

在绕着佛像转圈的过程中,我一直被遗憾的情绪左右着。而那些比我还后到的藏民

好像对看看没看到亮佛一副无所谓的态度。他们看重的只是大佛,是向佛之心,我注意

的是外在的形式。我意识到了,一个内地人与藏民一起过雪顿节,完全不是同一回事。

虽同处一个热闹的场所,可心境和感受却是南辕北辙。

这不是一般的节日,有的节日不管你来自何方,是何民族,都可以同欢共庆。而作

为佛的节日,我们永远是一个局外人,像一粒砂子夹在流水中,虽然一起向前流动,却

不能与水相融为一体,区别在于:他们看到了佛,我看到佛像。

拉萨 说再见的时候到了

返回的路上,天空渐渐明朗起来。人群仍络绎不绝赶了过来。与夜色中同行的藏民

不同,阳光下,他们穿着的五彩缤纷的服装全都耀目起来,男女老少,喜气盈盈。

来的人实在太多,往回走的车都挤满了人,我们只得步行,那些坐上车的人,高兴

得手舞足蹈,得意洋洋。

拉萨的郊外与荒野几乎没有区别,在高原那轮太阳的照耀下,草地和树木都呈现出

了葱翠的颜色。地平线上浅白色的山峰闪现着金属的光芒。一切都显得明亮、激动和热

烈。

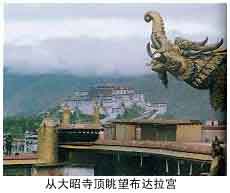

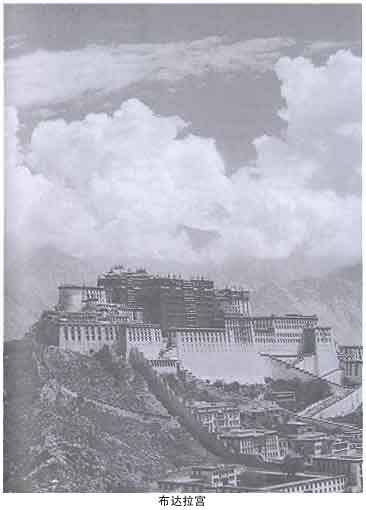

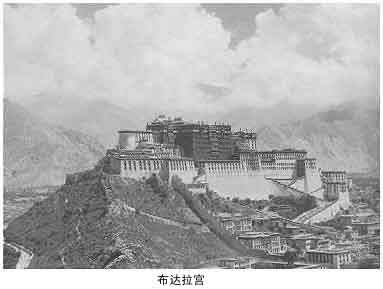

拉萨仿佛是一座空中突然飞来的城市,旷野上的布达拉宫在东方地平线上升起并放

射出朦胧又辉煌的光芒,如同海市蜃楼,象证着一个缥缈神秘的世界的召唤。它是远古

的非现实的宫殿,又确实是我们将要抵达的地方。

我突然感到了现实的脆弱。一个节日与一个年代都同在它的注目下匆匆走过,当年

法国人大卫·妮尔化装成乞丐,混迹在朝圣的队伍中。她看见过的节日和节日中的布达

拉宫,我们又远远地从一座山头看见了,我们却看不见大卫·妮尔和她看到的同样着五

颜六色服饰的藏民。拉萨,是一个非现实的城市,它只是被我们看到。

第二天,我们就匆匆别它而去,带着一丝天堂的幻想,开始了更加神秘莫测的滇藏

之行。世界第一大峡谷雅鲁藏布大峡谷正在向我们发出召唤。拉萨,远远地成为模糊的

记忆,像一片拂动的经幡,在意识的深处不断地飘扬、翻卷着。

是到我与它说再见的时候了,尽管我身仍在高原,但作为一段刻骨铭心的日子,它

已经飘然而逝了。

如果神在,请佑我一路平安!

1998年12月29日定稿于广州

------------------